冒頭:この記事でわかること(読者に伝えたいメッセージ)

Contents

「子どもの教育資金、どう準備しています?」

教育費は親にとって大きな負担ですが、配当金を活用することで、この負担を大幅に軽減できる可能性があります。

とはいえ、「配当金だけで全額まかなうのは無理じゃない?」 と思うかもしれません。

しかし、「50万円の配当があれば塾代をカバー」「100万円なら大学授業料の負担が減る」 など、少額でも大きな効果があるのです!

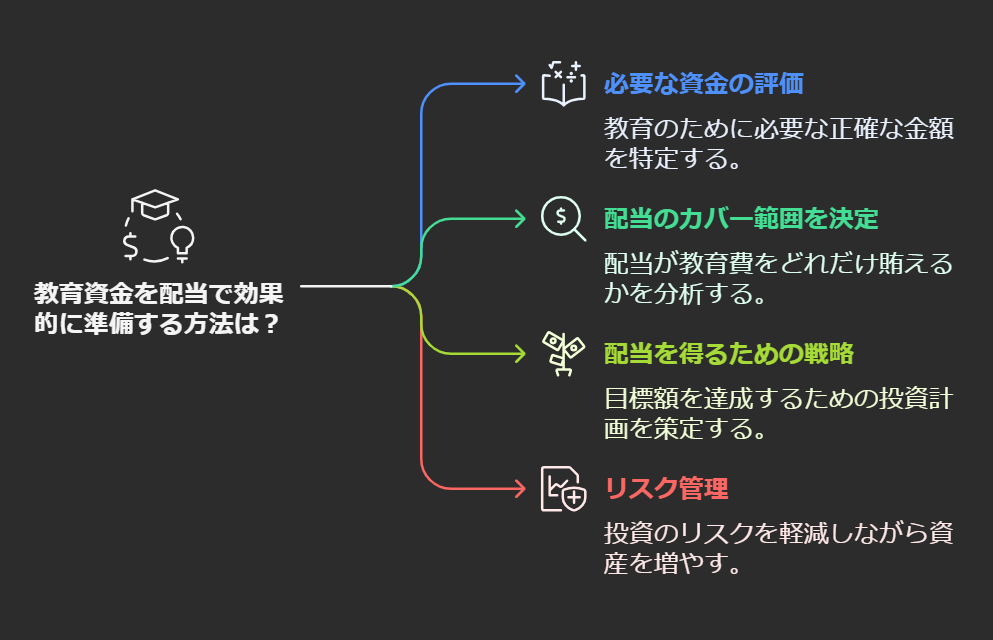

この記事では、以下のことがわかります👇

✅ 子どもの教育資金はいくら必要なのか?

✅ 配当金でどれくらいの教育費をカバーできるのか?

✅ 年間50万円・100万円・300万円の配当を実現するには?

✅ リスクを抑えながら資産形成するポイント

「まずは50万円の配当を目指してみる」 という現実的なステップも含めて解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください!

💰 今週の投資成果をチェック! 💰

配当 173円%UP! 📈 さらに、高配当株ポートフォリオの変化や最新の市場ニュースも総まとめ!

🔥 1週間の投資の動きを一気に振り返るならこちら ↓

教育資金の必要額と配当金活用のメリットを深堀り解説

子どもの教育資金は、親にとって人生の中でも大きな出費の一つです。特に大学進学まで考えると、数百万円から数千万円の費用が必要になるため、計画的な準備が欠かせません。ここでは、教育資金の必要額と、配当金を活用することで得られるメリットを詳しく解説していきます。

📌 教育資金の必要額を具体的に把握する

幼稚園~高校までにかかる教育費

文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から高校卒業までにかかる教育費は、公立か私立かによって大きく異なります。

| 進学ルート | 教育費合計(授業料・教材費・給食費・部活動費など) |

|---|---|

| すべて公立 | 約540万円 |

| すべて私立 | 約1,830万円 |

🔹 公立と私立の違い

- 公立は 540万円程度 で済むため、家計の負担は比較的軽め。

- 私立は 1,830万円と公立の約3倍 のコストがかかる。

- 特に中学・高校の私立は授業料だけでなく、制服代や設備費、修学旅行費などが高額になりやすい。

例えば、小・中・高校のどこか一部だけ私立にする ケースも考えられます。その場合、以下のように費用が変わってきます。

| 進学ルート | 教育費合計 |

|---|---|

| 小中高校すべて公立 | 約540万円 |

| 小中は公立・高校のみ私立 | 約800万円 |

| 小学校のみ公立・中高私立 | 約1,200万円 |

つまり、どこで私立を選ぶかによって、費用負担が大きく変わるということです。

大学進学まで含めた教育費

大学進学を含めると、さらに大きな出費が必要になります。

| 進学先 | 4年間の合計費用 |

|---|---|

| 国公立(自宅通学) | 約1,000万円 |

| 私立文系(自宅通学) | 約1,200万円 |

| 私立理系(自宅通学) | 約1,600万円 |

| 私立(下宿) | 約2,300万円 |

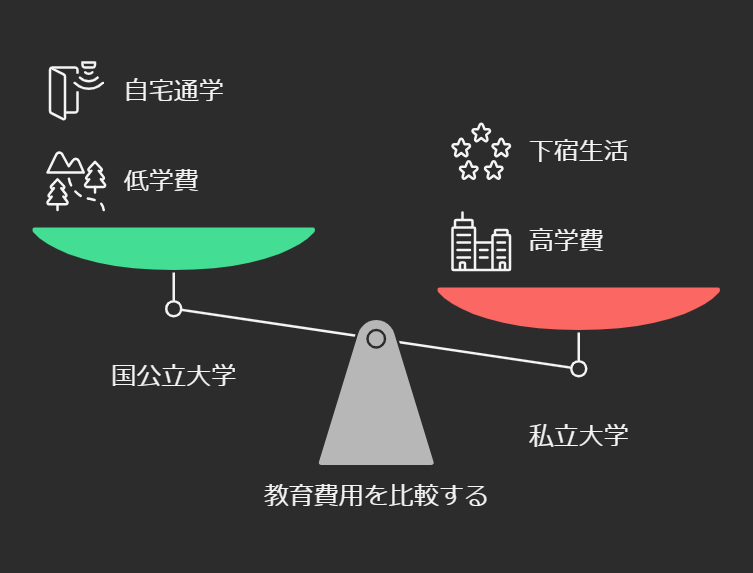

🔹 国公立 vs. 私立

- 国公立(1,000万円):授業料が比較的安く、自宅通学ならさらにコストを抑えられる。

- 私立(2,300万円):特に下宿すると、年間100~150万円の生活費が加わるため、教育費の負担が2倍以上になる。

🔹 どの費用が大きいのか?

大学にかかる費用の内訳を大まかに見ると、以下のようになります。

| 費用項目 | 国公立(年間) | 私立文系(年間) | 私立理系(年間) |

|---|---|---|---|

| 授業料 | 約50万円 | 約90万円 | 約120万円 |

| 教材費・実験費 | 約10万円 | 約20万円 | 約30万円 |

| 生活費(自宅) | 約100万円 | 約100万円 | 約100万円 |

| 生活費(下宿) | 約150万円 | 約150万円 | 約150万円 |

つまり、「どこに進学するか」や「自宅か下宿か」によって、教育資金の必要額は大きく変わるということです。

📌 配当金を活用するメリット

💰 配当金とは?

配当金とは、株式や投資信託などの金融商品から定期的に受け取れる利益の一部です。企業が稼いだ利益を株主に還元する形で支払われ、年に1~4回のペースで配当が入ってくるのが特徴です。

➡ 教育資金を配当金でまかなう最大のメリットは、「元本を取り崩さずに使える」こと!

🔹 メリット1:安定したキャッシュフローを確保できる

教育資金は 大学進学時に一気に大金が必要になるわけではなく、毎年の支出が続く ため、配当金のように 定期的に入る収入があると安心 です。

| 配当金の活用イメージ |

|---|

| ✅ 幼稚園~高校の間は再投資で資産を増やし… |

| ✅ 大学進学後は配当を使って学費を補填! |

例:年間50万円の配当があると…

- 国公立大学の年間授業料(約50万円)をほぼカバー

- 私立大学の授業料の半分をまかなえる

- 塾代や部活費、教材費の補助としても活用可能!

🔹 メリット2:元本を売却せずに運用できる

投資信託や株を売却して資金を捻出すると、その後の資産増加がストップしてしまいます。しかし、配当金なら「元本を維持しながら資産運用を続ける」ことが可能!

例えば、

- 500万円の投資信託を売却 → その時点で資産が減少

- 500万円の高配当株を保有 → 毎年25万円(利回り5%の場合)の配当が継続的に得られる

🔹 メリット3:「節約」ではなく「お金に働いてもらう」思考が身につく

子どもの教育資金を準備するために、

❌ 「ひたすら節約する」「貯金だけで用意する」 という方法は時間がかかりすぎる。

✅ 「投資で資産を増やし、配当金でまかなう」 ことで、お金に働いてもらう習慣がつく。

また、親がこうした資産運用の考え方を持つことで、子どもにも 「お金の増やし方」を学ばせるきっかけ になる。

配当金でどれくらい教育費をカバーできるのか?(詳細解説+シミュレーション活用)

配当金を活用すれば、家計からの教育費負担を軽減できるのは確かですが、「どの程度の配当があれば、具体的にどの教育費をカバーできるのか?」を詳しく見ていきましょう。

📌 配当額別の教育費カバー範囲

まず、配当金の規模ごとに、どの程度の教育費を賄えるかを整理します。

| 年間配当額 | 必要投資額(利回り5%) | カバーできる教育費の範囲 |

|---|---|---|

| 50万円 | 約1,000万円 | 塾代、公立大学の授業料 |

| 100万円 | 約2,000万円 | 高校3年間の授業料、大学の学費補助 |

| 300万円 | 約6,000万円 | 私立大学(下宿含む)の費用をほぼ全額カバー |

🔹 年間50万円の配当があれば…

👉 必要投資額:約1,000万円(配当利回り5%の場合)

📍 カバーできる教育費 ✅ 塾代・習い事の費用をまかなえる ✅ 国公立大学の年間授業料(約50万円)を全額カバーできる

🎯 50万円の配当を活用する具体例

📍 塾代の補助

- 小・中・高校の塾代は年間 20~40万円 が相場

- 配当50万円があれば、塾代を全額まかなえる

- 高校の模試代や教材費などもカバー可能

📍 国公立大学の授業料

- 年間約50万円のため、配当だけでフルカバー可能!

- 親の貯蓄を取り崩さずに学費をまかなえるのは大きなメリット

🔹 年間100万円の配当があれば…

👉 必要投資額:約2,000万円(配当利回り5%の場合)

📍 カバーできる教育費 ✅ 高校3年間の授業料(公立+私立の選択肢) ✅ 大学(国公立or私立)の学費補助 ✅ 家計全体の教育費の補助

🎯 100万円の配当を活用する具体例

📍 高校の授業料

- 公立高校の授業料は3年間で約40万円

- 私立高校なら3年間で約150万円

- 配当100万円があれば、公立高校の授業料を完全カバーし、私立高校の費用の半分以上を補助できる!

📍 大学の学費補助

- 国公立なら授業料+生活費の一部も補助可能

- 私立大学でも学費の半分をカバーできる

🔹 年間300万円の配当があれば…

👉 必要投資額:約6,000万円(配当利回り5%の場合)

📍 カバーできる教育費 ✅ 私立大学(下宿含む)の学費+生活費を全額カバー ✅ 教育資金だけでなく、家計補助やセミリタイア資金にも活用可能!

🎯 300万円の配当を活用する具体例

📍 私立大学(下宿)の費用

- 授業料+生活費で年間250万円~300万円

- 配当300万円があれば、教育資金は完全に確保!

- 家計の負担なしで大学進学が可能

📍 家計補助やセミリタイア資金としても活用

- 配当の一部を再投資しながら教育資金を確保

- 子どもが大学を卒業した後は、配当を生活費として活用可能!

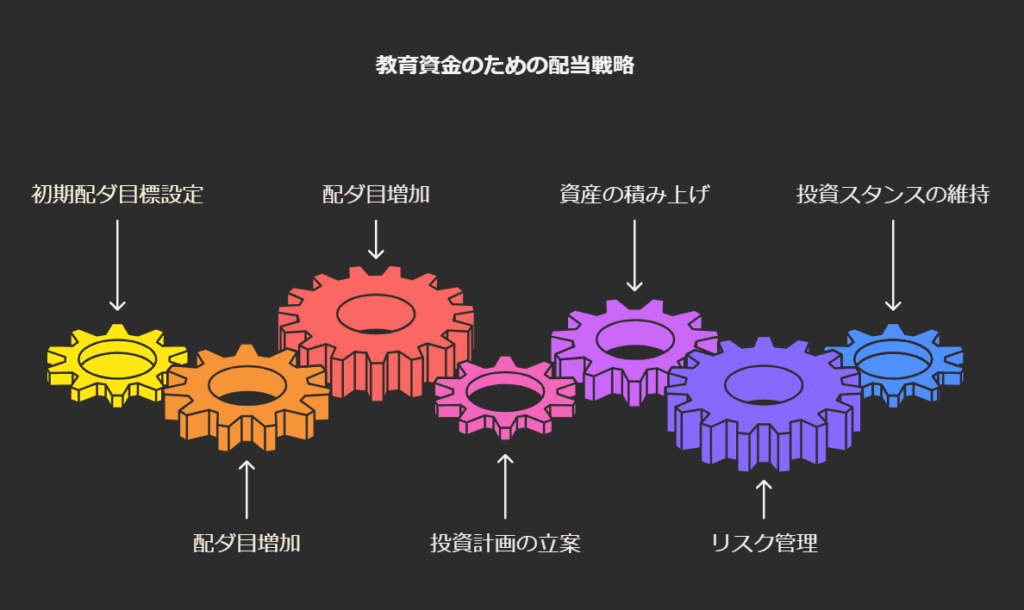

📌 配当金で教育資金を賄うためのステップ

ステップ1:投資目標を決める

まずは、「どれくらいの配当金を得るか?」 を決めることが重要です。

「いきなり年間300万円の配当」は難しくても、まずは50万円 → 100万円 → 300万円と段階的に目標を設定すると、無理なく達成できます。

🔹 目標ごとの必要投資額(想定利回り5%)

| 目標配当額 | 必要投資額(利回り5%) | 投資の目的 |

|---|---|---|

| 年間50万円 | 約1,000万円 | 塾代・公立大学の学費補助 |

| 年間100万円 | 約2,000万円 | 高校3年間の学費補助・大学の学費軽減 |

| 年間300万円 | 約6,000万円 | 私立大学の費用をほぼ全額カバー |

👉 例えば、「まずは50万円の配当」を目標にすれば、国公立大学の授業料をまかなえます。

👉 100万円の配当があれば、高校の学費を補助し、家計の負担を大幅に軽減できます。

🔹 目標に向けた投資計画を立てる

投資は一括で資金を用意できなくても、時間をかけて積み上げることで達成可能 です。

- 例①:年間50万円の配当(約1,000万円の投資)を10年で作る場合

- 毎月 8万円 投資すれば、年利5%の運用で達成可能!

- ボーナスを活用すれば、毎月の投資額をさらに抑えられる。

- 例②:年間100万円の配当(約2,000万円の投資)を15年で作る場合

- 毎月 8~10万円 の投資を続ければ、教育費が本格的に必要になる時期までに資金を準備できる。

投資先の選び方

配当金を安定的に得るには、「どの資産に投資するか?」 が重要です。

以下のようなポイントを意識しながら、投資先を選びましょう。

✅ 投資先を選ぶ基準

- 安定して配当を出し続けているか?

- 長期間にわたって 減配せずに安定した配当を出している企業 を選ぶ。

- 成長性があり、今後も配当を維持・増配できるか?

- 業績が安定していて、減配リスクが低い企業 を選ぶ。

- 業種を分散できるか?

- 1つの業界に偏らず、異なる業種を組み合わせる ことでリスク分散。

- 海外投資の場合、為替リスクを考慮する

- 外国株を選ぶ場合は、円とドルのバランスを考える。

代表的な投資対象(あくまで参考例)

読者が自分で調べる際の 「選択肢の一例」 として、以下のような投資商品があります。

| 投資対象 | 特徴 |

|---|---|

| 高配当ETF | 分散投資ができるため、個別株よりリスクが低い。 配当利回りも比較的安定している。 |

| 個別の高配当株 | 安定した業績の企業なら、高配当+増配も期待できる。 ただし、銘柄選びが重要。 |

| 毎月分配型投資信託 | 定期的に分配金が受け取れるが、タコ足配当(元本を取り崩して分配)には要注意。 |

📌 具体的な銘柄を知りたい場合は、「高配当ETF」「増配株ランキング」などで検索し、自分でリサーチを!

「リスクと対策」

投資にはリスクがつきものですが、事前にしっかりと対策を立てることで、安定した配当収入を得ることができます。

ここでは、代表的なリスクとその対策を紹介します。

🛑 リスク1:減配や無配の可能性

✅ 対策:銘柄を分散&定期的に見直し

- 1つの企業に頼らず、複数の業種・地域に分散投資 する。

- 毎年決算をチェックし、配当の安定性を確認する。

📌 例:「連続増配企業」を選ぶと、減配リスクを抑えられる!

🛑 リスク2:資産価値の下落

✅ 対策:長期投資のスタンスを維持する

- 短期的な株価の上下に惑わされず、配当収入を重視する。

- 市場が下落しても慌てて売却しない(特に不況時の狼狽売りに注意!)。

📌 例:過去の暴落時も、長期投資家は配当を受け取り続けていた!

🛑 リスク3:為替リスク(海外投資の場合)

✅ 対策:円建て資産を一定割合持つ

- 日本株と海外株を組み合わせることで、為替の影響を抑える。

- 為替ヘッジ付きの投資信託を活用するのも選択肢の一つ。

📌 例:「全額ドル資産」ではなく、一部を日本円の資産で持つとバランスが取れる!

📌 まとめ:「まずは50万円の配当から目指してみよう!」

💡 配当金で教育資金を賄うのは、いきなり300万円は難しくても、50万円・100万円なら十分現実的!

💡 まずは「年間50万円の配当」から目標にすることで、教育費の負担を減らすことが可能!

💡 最終的に300万円の配当を目指せば、教育資金だけでなくセミリタイアの選択肢も広がる!

📌 「いきなり6,000万円の投資資金は無理!」でも、時間をかければ達成可能!

📌 投資を始めるのが早いほど、複利の力を活用して資産を増やせる!

📌 まずは50万円の配当を目指し、徐々に資産を拡大していこう!

🎯 具体的な次のステップ

✅ 毎月いくら投資すれば目標達成できるか?

✅ どの銘柄・ETFを組み合わせるべきか?

✅ シミュレーションを活用して、自分のペースで計画を立てよう!

🔗 ➡ 教育費の準備に投資を活用!(シミュレーション記事)」

配当金を活用することで、「将来の教育費の不安を減らしながら、資産を増やす」ことが可能!

まずは、少額からでも投資を始めることで、将来の選択肢が大きく広がります。

「配当金で教育資金を準備する」という新しい選択肢を、あなたも考えてみませんか? 🎓💰

データ出典

- 「令和3年度子供の学習費調査」(文部科学省)

調査結果の詳細はこちら - 「我が国の教育水準と教育費」(文部科学省)

報告書はこちら