投資の世界では、株主優待と配当金の両方が投資家にとって魅力的なリターン源となりますが、どちらに重点を置くべきかは多くの投資家にとって悩ましい問題です。これまでの投資活動を通じて、私は優待投資と配当金投資の違いを実感しました。

今回は、これらの投資手法を比較し、私がどのように投資戦略を見直し、配当金重視のポートフォリオにシフトしたかを振り返ります。**優待投資が提供する「目に見えるリターン」**と、配当金投資がもたらす安定したインカムゲインの違いについて、実際の体験を通じてお伝えします。

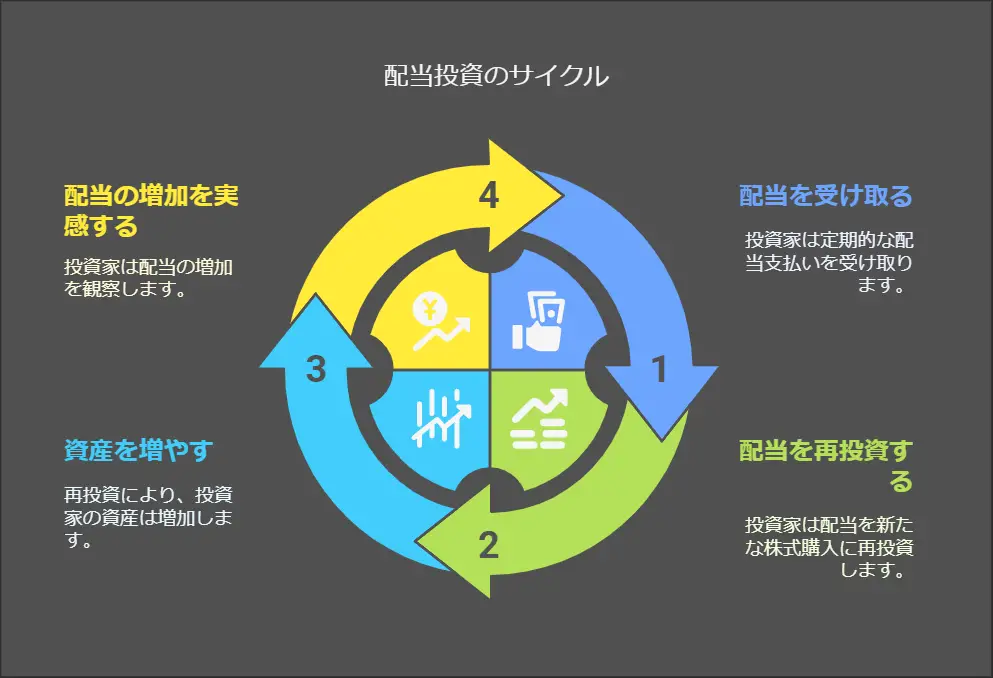

今後、配当金の再投資を通じて資産を着実に増やし続けるため、配当金投資の魅力とその実際の効果についてさらに深掘りしていきたいと考えています。

1. 株主優待が注目される理由

Contents

調査結果の紹介

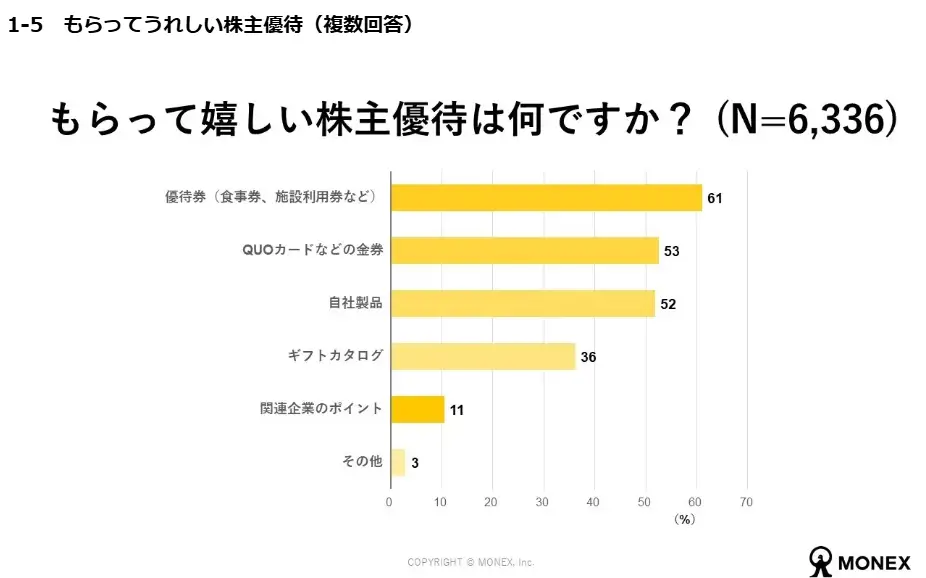

株主優待は、日本の個人投資家にとって非常に魅力的な投資手法であり、その人気は年々高まっています。実際、マネックス証券が行った調査によると、約4割の投資家は株主優待制度を知らずに投資を始めているものの、8割の投資家が優待銘柄を保有しているという結果が出ています。これは、多くの投資家が株主優待の魅力に引き寄せられており、優待目的で投資先を選ぶ人が非常に多いことを示しています。

優待が注目される理由の一つは、**「目に見える特典」**が提供される点です。例えば、日常生活で役立つ商品やサービスが優待として提供されるため、投資家は株主優待を「実際に使えるリターン」として感じやすいのです。現金配当とは異なり、物理的な商品やサービスを受け取ることができるため、投資の成果をダイレクトに実感することができるのです。

具体的な例として、トイレットペーパーやティシューなど、生活に欠かせない商品が優待として提供されることが多く、これらは消費することで直接的な「リターン」を感じることができます。また、優待が届くたびに投資家としての達成感を得られるため、投資を続けるモチベーションにもつながります。このように、株主優待は、投資家に対する「ありがとう」の気持ちを形にした特典として非常に高く評価されています。

調査結果のデータにも示されていますが、もらってうれしい株主優待は何ですか?の質問に対する部分でいえば。

優待券(食事券、施設利用券)QUOカードなどの金券に次いで3番目に位置していますね。

2. 優待投資に取り組んでいた時期の振り返り

自社製品銘柄への投資経験

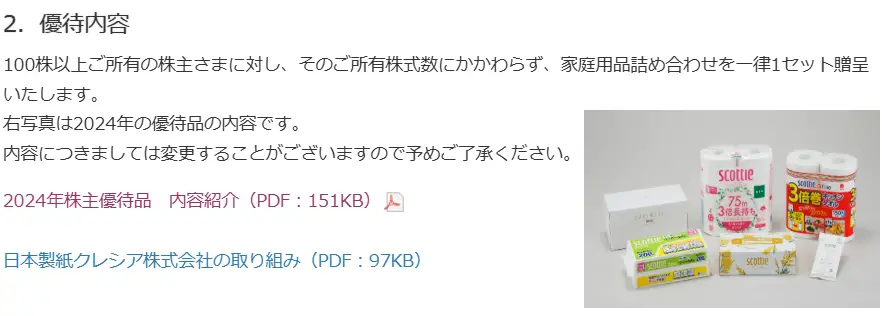

私がかつて投資していた銘柄の中で、最も長い間優待目的で保有していたのが日本製紙でした。日本製紙の株主優待の魅力は、**「業績悪化時でも優待改悪が少ない」**という点にあります。他の企業の優待では、業績不振に伴って優待内容が変更されることがよくありますが、日本製紙は自社製品を中心にした優待内容が変わらず、安定した特典を提供していました。この安定性が、私が日本製紙の株主優待に引かれた大きな理由です。

日本製紙は、日用品や家庭用商品を取り扱う企業であり、特にスコッティシリーズのティシューやトイレットペーパーが有名です。これらは日常的に使用するため、株主優待として提供される製品は非常に実用的でした。自社製品が優待品として提供されることは、安定感を感じさせ、自分の生活に直接的な価値をもたらしてくれるという点で非常に魅力的でした。

優待の具体例

実際に私が受け取った優待品のいくつかをご紹介します。これらの製品は、すべて生活必需品として非常に役立つもので、株主優待をもらう度に実際に使用することができました。

- スコッティ フラワーパック 3倍長持ち 4ロール(無香料)

- 長持ちするトイレットペーパーで、1パックで12ロール分の長さがあり、非常に経済的で便利です。環境にも配慮しており、輸送効率が高い点が特徴です。特に備蓄用として役立ち、無香料で使いやすいです。

- スコッティ ティシュー フラワーボックス 250組

- 1箱で250組のティシューが入っており、頻繁にティシューを使用する家庭には大変便利です。また、パッケージがコンパクトで、収納しやすくなっています。

- スコッティ カシミヤ エンボス

- プレミアムティシューで、特に敏感肌の人におすすめです。高品質なパルプを使用しており、肌触りが非常に良いです。

- スコッティ ファイン ペーパーふきん サッとサッと

- 厚手のペーパーふきんで、2枚重ねの厚手シートで非常に丈夫。調理から片づけまでさまざまな用途に活用できる便利なアイテムです。

以下の画像は日本製紙のホームページから引用したものになります。リンクは画像の下に貼ってあります。

これらの製品は、実際に日常生活で使用することができ、家計に対しても「節約」という形で貢献してくれる優待です。特に、環境に配慮した製品が多く含まれており、企業の社会的責任(CSR)にも貢献していると感じました。

3. 優待投資をやめた理由

優待投資の限界

私が優待投資に対して感じた限界は、特に自社製品以外の優待に関連する改悪が目立ったことにあります。例えば、QUOカードやサービス提供を優待としている企業では、業績不振に伴って優待が簡単に改悪される事例がよく見受けられました。実際、企業側が提供するのは必ずしも自社製品でなく、QUOカードや割引券、特定のサービスなど、その内容が変更されやすい傾向がありました。

これに対して、自社製品の優待は、企業の業績が悪化しても改悪されにくいことが多いため、安定性があり、私はその点に魅力を感じていたのですが、サービスや商品に依存した優待は、企業側がコストカットの一環として簡単に削減することが多いと感じました。そのため、優待に頼りすぎることのリスクを強く認識するようになったのです。

さらに、優待目当てで投資をしても、株価の上昇には限界があることに気付きました。優待で得られる「目に見えるリターン」に比べ、企業の株価が十分に上がらないと、資産形成に直接つながらないという問題に直面したのです。

優待投資をやめた決断

このような背景を踏まえ、私は優待ではなく、配当金を重視する方が賢明だと感じるようになりました。配当金は企業の業績が安定していれば、優待と比べてより確実なインカムゲインを得る手段です。また、配当金は自分で好きなものに使うことができ、無駄な特典に振り回されることなく、投資家としての自由度も高まります。

実際に、日本製紙の株主優待は非常に魅力的であり、安定して提供されている製品も多かったのですが、配当利回りが低下し、最終的には0.96%にまで減配されました。配当金が減少したことで、優待目的で保有していたことが資産形成に貢献していないという感覚が強くなりました。この変化が、優待銘柄から配当銘柄へのシフトを決断するきっかけとなったのです。

配当金は、企業が安定した利益を上げている証拠であり、インカムゲインを得る最も確実な方法だと実感するようになりました。優待をもらっても、それを使い切ることができる場合とできない場合があり、実際に資産を増やす手段としては配当金の方が効率的だという考えに至ったのです。

投資哲学の進化

以前は、優待を重視して投資を行っていましたが、今では安定した配当金の獲得こそが、投資の最も効果的な方法だと確信しています。配当金を再投資することで、資産が着実に増加していくことを実感しており、優待投資に比べて長期的な安定性を感じています。投資哲学としては、優待に頼らず、配当金を中心にした安定したポートフォリオを築くことが、私にとって最も理にかなった方法だと考えています。

4. もし優待投資が株式投資の最初だったら。。

優待投資を始めたタイミング

実は、優待投資を始めたのは、配当金再投資を始めた後のことでした。最初は配当金を再投資することの重要性を認識し、その流れで優待銘柄にも注目するようになりました。優待を得ることが投資の楽しみの一部になり、株式投資がより魅力的に感じられたため、優待目的で銘柄に手を出しました。

もし株式投資を優待からスタートしていた場合、そのまま優待銘柄を中心に投資を続けていたかもしれません。優待による「目に見えるリターン」や、実際に届く製品を使うことで、投資活動に対するモチベーションが維持できる点が魅力的でした。しかし、次第にその優待だけでは資産形成がうまくいかないと感じるようになり、投資哲学が変化していきました。

優待投資が行き詰まった理由と配当金の再確認

優待投資が行き詰まった背景には、株価の伸び悩みがありました。優待銘柄に投資すること自体は楽しいものでしたが、株価があまり上昇せず、資産形成に貢献しているとは言い難かったのです。この経験を通じて、優待に依存することの限界を感じ、配当金の重要性を再確認しました。

配当金は、企業がしっかりと成長している証拠であり、安定したインカムゲインを得る方法として非常に有効です。私は配当金の再投資を始めることで、資産が着実に増加していく実感を得ることができました。もし優待投資を続けていたら、配当金190万円という成果を得ることなく、優待銘柄に固執していたかもしれません。しかし、今となっては、優待投資が行き詰まり、配当金投資にシフトしたことが正解だったと感じています。

優待投資のまとめと結論

優待投資のメリットとデメリット

優待投資は確かに魅力的で、投資家にとって目に見えるリターンを得ることができる点が大きな魅力です。例えば、自社製品やサービスが提供されることで、投資家は実際に「使える」特典を得ることができ、日常生活に役立つアイテムを受け取ることで投資の楽しさを感じることができます。

しかし、優待には安定性に欠けるリスクもあります。特に、QUOカードや割引券、サービスなどの優待は、企業の業績に応じて簡単に改悪されることがあるため、安定した投資リターンを期待し続けることには限界があると感じました。自社製品の優待であれば、業績不振でも改悪されにくい場合が多いものの、優待内容が企業のコスト削減策の一環として簡単に変更されるリスクは避けられませんでした。

さらに、優待投資は株価の成長を求める投資家にとっては、必ずしも資産形成に効果的とは言えません。優待を得ることで得られる「目に見えるリターン」に比べ、株価の上昇には限界があり、長期的な資産形成に結びつくことが難しいと感じました。

配当金投資の再認識

優待投資を通じて、改めて配当金投資の魅力を再認識しました。配当金は、企業が安定して利益を上げている証拠であり、インカムゲインを得る最も確実な方法だと気づいたのです。優待と比べて、配当金は企業の実力を反映したリターンであり、再投資による複利効果が期待できるため、安定した資産形成を実現するための最も理にかなった方法だと感じました。

優待投資を通じて、配当金の価値を再確認したことは私にとって重要な学びでした。優待をもらっても、それを使い切ることができる場合とできない場合があるという現実に直面し、やはり資産形成のためには安定した配当金を得ることが最も効率的であると考えるようになりました。

今後の投資方針へのシフト

私はもともと配当金重視の投資を行っており、優待投資を通じてその魅力を再確認しました。今後も配当金を中心にした投資戦略を堅持し、安定したインカムゲインを得ることで、資産形成を進めていくつもりです。優待に依存せず、配当金を中心にしたポートフォリオを構築し、再投資の力を活用して、着実に資産を増やしていきます。

配当金の再投資を通じて、複利効果を最大限に活用し、長期的に安定した資産形成を目指していくことが、私の投資哲学として最も理にかなった方法だと確信しています。

次回予告とまとめ

今回の記事では、優待投資と配当金投資の違いを深掘りし、配当金の重要性を再認識しました。優待投資が提供する「目に見えるリターン」に対して、配当金投資は安定したインカムゲインを得るための確実な手段であると実感しています。

次回の記事では、今回取り上げたマネックス証券の調査結果(リンク)をさらに踏まえ、配当金投資の魅力をより深く掘り下げていきたいと考えています。この調査結果では、投資家が株主優待を重視している一方で、配当金が安定した収入源として評価されていることがわかりました。次回は、配当金の実際の成果や再投資戦略に焦点を当て、より実践的な内容をお届けします。

引き続き、配当金重視の投資戦略を追求し、長期的な資産形成を目指していきますので、次回もぜひお楽しみに!